|

昭和の妖怪と言われた岸信介元首相を祖父に、善人と評判だった安倍晋太郎元外相を父に持つ安倍晋三首相は、両人のDNAを併せ持つ策士と言われますが、再び病魔に襲われ志半ばで退陣しました。ここまで我が国を世界に知らしめ、G7リーダーの中でも最も信頼された日本の首相はこれまでいなかっただけに本当に残念です。特に、本人の悲願「戦後レジームからの脱却」、なかんずく祖父岸信介氏の夢でもあった「憲法改正」は安倍総理にしかやれないと思っていただけに、これで私の存命中、国軍の存在を銘記した憲法を見ることはなくなったとがっくりしている昨今です。 さて、話変わって、イギリスのEU離脱問題について、本年(2020年)3月から開始されている「イギリスとEUの将来関係に関する交渉」はコロナ・ウイルスのためいったん中断され、その後テレビ会議方式で再開されましたが、一向に埒があかず、6月末以降は対面方式に戻して毎週協議を重ねているものの進展はないままのようです。双方の首席交渉官は7月23日、交渉が決裂して「自由貿易協定(FTA)なし」の結論となるリスクがあると表明しました。双方それぞれの発表によれば、主要な対立点である「公正な競争環境の確保」と「漁業権」でなお溝が埋まっていないとのことです。ただ、イギリス政府高官は8月7日、ここ数週間でEU側に明確な姿勢変化があり、FTA締結を確信していると述べています。次の交渉の山場はEU首脳会議がある10月とみられており、両者とも合意を目指して交渉は続けるとしています。 ただ、合意の有る無しにかかわらず、早ければ移行期間が終了する今年末にはイギリスは実際にEUを離脱します。それがイギリス・EU双方へ、また世界へ与える影響については、通商面、経済面、金融面などからこれまでマスコミでも頻繁に取り上げられていますが、安全保障面への影響についてはほとんど言及がありません。と言うのも、EU側が交渉に含めるべきとしていた「外交政策、安全保障、防衛における協力」問題は、イギリス政府の申し入れで交渉課題から切り離されているからです。この分野はイギリスの得意分野とされており、これをイギリスが今後交渉に何時、如何に絡めて来るかが注目されます。 そこで、本小論では、イギリスのEU離脱が欧州の安全保障に与える影響について考えてみました。記述内容・順序は以下の通りです。長文ですので興味がある部分だけでも拾い読みして頂ければ幸いです。なお、今回は日本文のみで記述しております。

|

|

<記述順序> イギリスのEU離脱(ブレグジット)が欧州の安全保障に与える影響 (2) EU、安全保障領域で“欧州化”を指向 2,イギリス、フランス、ドイツのNATO及びEU(安全保障政策)との関わり (3)フランスの「欧州軍」構想に弾みを付けるか? (6)EUのガリレオ衛星プロジェクトから除外 令和2年9月 松井茂基 |

|

令和2年9月1日

イギリスのEU離脱(ブレグジット)が欧州の安全保障に与える影響

始めに イギリスのEU離脱(ブレグジット)は、パンドラの箱を開けたと言われる。イギリスが、「移民を追い出せ! EUから支配を取り戻せ!」と叫ぶポピュリズム政党に煽られ、2016年、国民投票でEU離脱を選んで以降、移民・難民を巡る問題、テロの恐怖、更にはトランプ米大統領の影響も合わさって自国ファーストを主張する国が増えるなどの問題は、度合いは違うにしても、今やイギリスに留まらず、EU諸国内は勿論、世界中に拡散している。 欧州防衛に関してもブレグジットはパンドラの箱を開けたのだろうか? 本小論では、冷戦後の安全保障構造の変化に伴うNATOとEUの欧州の安全保障を巡る確執や、欧州の主要国イギリス、フランス、及びドイツのNATO及びEU(安全保障分野)との関わりをレビューし、ブレグジットが欧州の安全保障に及ぼす影響について考察を試みた。最後に、欧州における安全保障構造の変化やブレグジットが日本の安全保障に与える影響についても触れてみた。

|

|

1. 欧州、冷戦後の安全保障構造の変化 (1)NATO、機能的拡大と地理的拡大 1991年、ソヴィエト連邦が崩壊し、NATOに対抗したワルシャワ条約機構(WTO)も解体された。冷戦は西側の圧倒的勝利に終わったのである。前回の小論で述べたように、ソ連という脅威が消滅したことは、同時にNATO が存続する理由をも失わせた。しかし「史上最も成功した同盟」を解体してしまうのは余りにもったいないという意識は誰もが持っていたし、特に官僚機構としての NATO には、当然、自己保存の力学も働いた。現実には、冷戦後のミッションを探し、NATO が存続するための「意味付け」を求めた。この「意味付け」は、NATOを集団防衛から集団安全保障、危機管理の機構へ移行させることによりなされた。つまり、集団防衛を発動する蓋然性がなくなり、集団防衛機構としての性格が薄れたことで、NATOはそれに代わる集団防衛以外の機能的側面を拡大したのである。 更に、バルト三国や冷戦時WTOを構成していた旧東欧諸国がNATO加盟を強く求めそれを認めたことでNATOの地理的領域が東方へ大きく拡大した。こうした機能的拡大と地理的拡大の2つが冷戦後のNATOの顕著な変容である。一方で、2014 年に生起したウクライナ危機は、NATOが集団防衛の重要性を見直す契機となった。ウクライナ危機以降、NATOは同盟としての性質を再び一転させ、ロシアを脅威とみなすことで伝統的な集団防衛への回帰を進めているように見える。

(2) EU、安全保障領域で“欧州化”を指向 集団防衛機構として誕生したNATOは、冷戦後進むべき道を危機管理活動の中に見出した。けれども、危機管理活動を自らのミッションに掲げたのはNATOだけではなかった。1991年12月、オランダのマーストリヒトに集ったEC加盟12カ国の首脳はEUの創設に合意し、主要な政策分野を3つに分類したうえで、経済、社会、環境政策を第1の柱、共通外交・安全保障政策(Common Foreign and Security Policy: CFSP)を第2の柱、警察・刑事司法協力を第3の柱に位置づけた。もとよりEUは、第 2 次世界大戦後の欧州における平和の定着と紛争予防を目指して誕生した組織である。しかし、言わば紛争予防機構として誕生したものの、その手段たる域内市場統合は1950 年代から進められた一方、CFSPの制度化に至っては90年代になってようやく実現したものである。そして、CFSPを具体化する欧州安全保障・防衛政策(European Security and Defense Policy: ESDP)(注1)の実施を、欧州独自の防衛機構である西欧同盟(Western European Union: WEU)(注2)に求めた。この要請に応えてWEU は欧州独自の安全と防衛に主体的に関与することを目的に、漸次、EUの一部としての役割を強化する一方、この努力を米国の主導するNATOの強化とも一致させる旨表明した。

注1:欧州安全保障・防衛政策(ESDP) ESDPは、2009年リスボン条約発効に伴い,共通安全保障・防衛政策(Common Security and Defense Policy : CSDP)へと名称を変更。CSDPとは、EUのグローバルな軍事作戦能力を確保し、この能力を用いて EUの域外において平和維持、紛争予防等を目的とする CSDPミッションを実施する政策である。

注2:西欧同盟(WEU) WEUは、1948年に署名された冷戦期における西ヨーロッパ諸国の間における防衛に関する合意事項をうたったブリュッセル条約(*)の実行を使命としていた国際組織。冷戦終結以降、欧州連合(EU)がより広範な役割を果たすようになり、西欧同盟の使命や機関は欧州連合に移管されている。2009年、西欧同盟の集団的自衛条項がこの年に発効したリスボン条約に引き継がれた。その結果、2010年3月31日にブリュッセル条約はその効力が停止され、西欧同盟の活動は2011年6月30日に正式に終了した。 *ブリュッセル条約 に調印された条約。イギリスとフランスとの間で前年に結ばれた相互防衛を目的とするダンケルク条約を拡張させたものである。英仏両国のほかにベルギー、ルクセンブルク、オランダが参加した。ブリュッセル条約では戦後ヨーロッパの安全保障協力に向けた取り組みが謳われ、その内容は北大西洋条約 (NATO) の前身とも言え、またヨーロッパの相互防衛を定めたという点では似たようなものとなっている。ところがNATOと大きく異なっているのは、ヨーロッパの相互防衛の規定として仮想敵国としているのがドイツとしていることである。これは翌年に発足するNATOの枠組みが、ヨーロッパが東西2つに対立するブロックとして分断されることが避けられないという認識のうえに成り立っており、つまりソビエト連邦が将来復興を成し遂げるであろうドイツよりも脅威に感じられ、また西ヨーロッパの相互防衛が北アメリカを含む大西洋地域に及ぶという考えによるものである。この概念の根本にあるのは、西側諸国の協力によって共産主義の拡大を止めようとするものである。ブリュッセル条約は1954年10月23日のパリ会議で調印された議定書により修正されており、新たに西ドイツとイタリアが同盟に加わることになった。これを期に西欧同盟(WEU)が発足することになった。

(3)NATOとEUの欧州防衛を巡る確執 イ.NATOとWEUの棲み分け WEUが直面したのはNATOとの住み分けであった。NATOとの無用な戦力の重複は費用対効果の面からも避けねばならなかったし、NATO重視を貫くアメリカを徒に刺激することも無益であった。そのためWEUは92年6月の理事会において、自らのミッションを人道・ 救難活動や平和維持活動、あるいは、危機管理を目的とする戦闘行動と規定する一方、伝統的な領域防衛問題についてはNATOに委ねる方針を明示した。アメリカにとって、安保・防衛面における欧州の自律性の強化は、“NATO の枠内”での欧州諸国の安保・防衛面での主体性の発揮でなければならなかった。それ故、NATOの枠組みの外側で進む欧州統合の動きを不可避と見るなら、アメリカはWEUの活動をNATOの枠内に留め置く何らかの措置を講じねばならなかった。アメリカは、「共同統合任務部隊(Combined Joint Task Force: CJTF)」構想を提示し、妥協の道を探った。この提案の骨子は、アメリカ抜きでWEUが軍事作戦を実施する際に、NATO(つまりアメリカ)がその軍事資材(military asset)を提供することにあった。WEUにとって独自の作戦を展開するための指揮・通信システムや戦略輸送などの新たな装備を自前で整えることが現実的でない以上この米国案は妥当なものに思われた。「欧州独自の軍事力」を主張していたフランスも、この妥協案を受け入れることとなり、WEUは、「欧州独自の軍事能力の強化手段」であるとともに、「NATO における欧州の柱 (European Pillar)を強化する手段」であるとされた。こうして94年1月にブリュッセルで開催されたNATO首脳会議はCJTFの新設に合意した。この合意はアメリカにとって重要な意味を持っていた。アメリカとWEU の双方が同時に危機管理作戦の必要を考慮した場合にNATO の審議が優先されるばかりでなく、WEUがアメリカと思惑を異にする作戦を計画する際にも主要な資材を提供するアメリカがその審議過程に参画し、その意図や活動に箍を嵌める担保となったからである。

ロ.イギリス・フランス首脳、EUに緊急展開軍創設で合意(サン・マロ宣言)。 アメリカはNATOの危機管理範囲拡大案を呈示して対抗 前項のWEUを巡る玉虫色の解決策は、1998年12月にイギリス・フランス首脳が公表した緊急展開軍創設構想と、その直後に呈示されたアメリカのNATO強化案によって急転する。独自の軍事能力強化を狙うEU の思惑と、危機管理活動をNATO の枠内に留め置きながらその範囲を拡大しようとするアメリカの意図が正面から衝突することになった。

● 契機となったのが、1998年10 月、「WEUをEU に統合し、欧州の独自防衛力強化」に言及したブレア・イギリス首相の発言と、同年12 月にイギリス・フランス首脳によって発表された「サン・マロ(Saint.Malo)宣言」である。この宣言で、ブレア首相は、50年来のNATO一辺倒なイギリスの姿勢を撤回し、EU が独自の軍事能力を保有することに合意した。これは、通貨統合に参加しないイギリスが、自国の孤立化と欧州統合に対する発言力の低下を危惧し、EUのESDPにおいてその発言力を発揮しようとした思惑があったと見られている。他方、フランスは、欧州の安全保障の「欧州化」を図るという構想を、NATOではなく新たに出来つつあったEUのESDPに求めていた。

● これに対し、1998年12月、イギリス・フランスが共同宣言を発表した数日後、ブリュッセルで開催された北大西洋理事会で、アメリカは、大量破壊兵器(WMD: weapons of mass destruction) の拡散や民族・地域紛争といった多様化する脅威への対応をNATOの新たなミッションと規定するよう提起した。NATOによるコソボへの軍事介入が囁かれ始めた時期に符合するこのアメリカ提案は、同国がNATOの再強化に乗り出したことを意味した。だが、欧州諸国はこのアメリカ提案を無条件には受け入れなかった。彼等は国力や国益を超えた域外ミッションが、アメリカの一存で拡大することを恐れたからである。そのため、99年 4月にNATOが採択した戦略概念では、NATOが危機管理活動に携わるか否かは案件毎に審議するとともに、全会一致の合意を見た場合にのみ履行されること、また、その際には国連安全保障理事会の優先を謳った北大西洋条約第7条を遵守することが明記された。アメリカの期待と裏腹に、NATOの危機管理活動には一定の箍が嵌められたのである。

● 他方、EUの動きは加速してゆく。99年6月のEU首脳会議では、WEUを解消し、ESDPの履行をEUに移管する方針が合意された。 1999年12 月の EU ヘルシンキ・サミットでは、6万人規模の緊急展開部隊の創設が合意され、EUは、その史上初めて、直轄する軍事力を保有することとなった。これは、不戦共同体的思考にもとづき安全保障・防衛関連のシステム構築をあえて回避してきたEUの歴史の中で大きな一歩であった。2000 年12月の、EU ニース・サミットにおいて、2003年を目標に6万人規模のEU緊急展開部隊の創設が正式に合意された。これは、艦艇100 隻、作戦機 400 機、10 万人規模のEU加盟国の総兵力から、最大6万人の部隊を任務に応じて編成し、60日以内に、400キロ以内への展開可能を目指し、1年以内の任務継続能力を付与するという内容である。この緊急展開部隊の主任務は、平和維持活動、人道援助活動、遭難救助・捜索活動であり、これにより、EU は独自に展開し得る PKO部隊を手にすることとなる。同時に、米国の懸念を払拭するために欧州軍(European Army)の創設を目指す意図がない旨言明した。

ハ.同時多発テロを契機にNATOが危機管理の優先的地位を確保 ところが、危機管理活動を巡って米欧の主導権争いが続いていた2001年9月11日、アメリカで同時多発テロが発生した。翌12日、国連安全保障理事会は、この攻撃を国際平和と安全に対する脅威と認定し、個別及び集団的自衛権の行使を容認する決議を採択した。国内法規の対象であった筈のテロが公的に自衛権発動の対象へと置き換えられたのである。>テロの首謀者とされたアルカイダ指導者オサマ・ビンラディン容疑者の引き渡しにアフガニスタンのタリバン政権が応じなかったため、同年10月7日、アメリカはイギリスと共にアフガニスタンへの空爆を開始した。NATOも10月2日、北大西洋条約第5条(集団的自衛権の行使)の正式発動を決め、組織全体としてはアメリカと共同の軍事行動は行わなかったものの、イギリスが空爆に参加したほか、関係国が米軍機の領空通過を認め、フランスが米艦艇の補給と護衛などの支援を行った。同時多発テロが、NATOによる5条事態とテロ支援団体と認定されたタリバンへの攻撃に繋がると、危機管理と領域防衛を巡る理念上の境界線が曖昧になったばかりでなく、アメリカがテロやWMD対策に積極的に乗り出したことによって、危機管理活動は、EUではなくNATOが優先的地位を占める雰囲気が醸成された。NATO国防相会議は2002年6月、テロやWMDが齎す脅威に対処するための軍事能力を早急に確保する方針を明示した。同時多発テロを契機にNATOは急速に危機管理作戦の遂行態勢を整えたのである。

ニ.イラクに対する武力制裁の是非を巡り、NATO内でアメリカ・イギリスとフランス・ドイツが鋭く対立 同時多発テロで、NATOを介して米欧の結束を内外に示したのも束の間、2002年秋になると、WMD保有疑惑の渦中に置かれたイラクに対する武力制裁の是非を巡り、アメリカ・イギリスとフランス・ドイツが国連安全保障理事会を舞台に鋭く対立し始めていた。2003年 1月、イラクに対する武力行使の必要を説くラムズフェルド米国防長官が、アメリカの姿勢に異を唱えイラクへの査察の継続や新たな安保理決議の採択に固執するフランス・ドイツを、新たな世界の現実を理解しない「古いヨーロッパ」と非難した。そして2月、両者の対立はNATOにも波及することになった。蓋然性の高いイラクのトルコ攻撃に備えるため、同盟国トルコの領内にNATOが保有する早期警戒機や迎撃ミサイルを配備するよう提起したアメリカ・イギリスに対し、フランス・ドイツが、これを安保理決議を経ないままに対イラク武力行使を正当化する措置に繋がると難色を示したことで、全会一致の原則によって運営される北大西洋理事会が麻痺状態に陥ったのである。

ホ.NATO・EU間で危機管理活動を巡る合意が成立―「ベルリン・プラス」 NATO内部でアメリカ・イギリスとフランス・ドイツが対立する雰囲気の中で、2003 年 3 月、NATOとEUの間で危機管理活動を巡る合意が成立した。「ベルリン・プラス(Berlin Plus)」と呼ばれるこの合意は、NATOとして関与しない紛争に対し、NATOの作戦立案・情報収集能力や兵器・インフラ等へのアクセスをEUに保障し、EUがそれらを用いつつEU としての活動を行うことを可能にするものである。この合意によって、EUは94年1月にNATOとWEUが交わした CJTF(共同統合任務部隊)を巡る合意を継承したのである。NATO内のアメリカ・イギリスとフランス・ドイツの対立はこの合意によって緩和された。けれども、危機管理作戦の実施にあたり、NATOの軛からの脱却を図るEUの試みが潰えたわけではなかった。2003年、つまり CFSP の誕生より約 10 年目にして、ボスニアでの文民警察協力(EUPM)、マケドニアでの軍事作戦「コンコルディア」、コンゴ北東部での平和維持活動「アルテミス」などのEU主導の緊急展開部隊の派遣が初めて行われた。アルテミスはフランスが中心となって命令指揮をとった。

|

|

2,イギリス、フランス、ドイツのNATO及びEU(安全保障政策)との関わり 次に、NATOとEUの安全保障を巡る確執の中で、両方のメンバー国であるイギリスは両組織にどう関わってきたのか? 併せて、同じく両組織の主要メンバー国であるフランス及びドイツについても両組織への関わりを見てみたい。

(1)イギリス イ.NATOとの一体性 イギリスは、NATO の原加盟国というだけではない。第二次世界大戦の終結後、欧州大陸から急速に軍隊を引き揚げ、平時においては他国と同盟しないという旧来の姿勢に戻りつつあったアメリカを欧州に引き留め、そのための恒常的枠組み、即ちNATOの実現に奔走した。その結果、「NATOの一部としてのイギリス、イギリスの一部としてのNATO」と言う一体感のような現象が生まれた。これは、EU におけるフランスと似ている。EUの中でフランスは当初より中心的な位置を占め、EUの機構やEU法の構造はフランスの影響を色濃く受けている。このような一体感は、途中からEUに加盟したイギリスとEUとの関係、また、長らくNATOの軍事機構から脱退していたフランスとNATOとの関係には望むべくもない。そして、それが今に続く両組織の特徴になっている。 イギリスがNATO と一体感を持つ存在である第二の理由は、NATOを介してアメリカと「特別な関係(special relationship)」を有するからである。イギリスにとってのNATO は、イギリス・アメリカ二国間関係という太い柱の重要要素であり、イギリスの外交・安全保障政策の根幹に位置する組織なのである。

ロ.冷戦期のNATOに対する貢献 冷戦時代のイギリスは、西ドイツの再軍備を実現することに奔走するとともに、西欧防衛へのコミットメントとして西ドイツに(イギリス軍全体の規模からすれば)大規模な部隊を西ドイツに駐留させるなど、冷戦下での西側防衛の態勢作りに大きな役割を果たしてきた。イギリスの核戦力は、 非常時における独自使用のオプションは常に維持しつつも、基本的にはNATO における共通防衛(common defense)の一環として、NATO の核抑止力の一環として位置付けられて来た。

ハ.冷戦後 、NATO変革を体現する存在冷戦後のNATOにおいても、イギリスは(特に欧州諸国の中で)まさに同盟変革を体現する存在であり、それが故にNATOが直面する課題は自ら真っ先に経験してきた。 冷戦後のNATOの方向性に対しイギリスは二通りの見方を持っている。第一は、軍事同盟としての結束維持を重視する見方であり、NATOはあくまでも、実効力を持った軍事同盟でなければならないという主張である。第二は、新たな時代の安全保障組織としての変革に積極的な見方であり、これにはいくつかの背景がある。 一つは、イギリス自身の置かれた戦略環境である。冷戦時代のイギリスは、海洋を通じてソ連に対峙し、大陸では最前線の西ドイツに大規模な部隊を駐留させていた。冷戦後、ロシアからの直接的な軍事的脅威が消滅し、自国の領域防衛を正面から考える必要性が低下した。そのため、NATOに対してより柔軟な姿勢をとることができるようになった。 二つ目は、イギリスが元来グローバルな視野と関心を有していることである。かって七つの海を支配した大英帝国意識が、軍事面を含めたイギリスの対外的コミットメントを維持する方向に作用させてきたと言える。 三つ目は、そうした対外的コミットメントを支える軍事能力を保持していることである。アメリカとは比ぶべくもないが、欧州諸国の中では各種軍事能力の先頭に立っているのはイギリスである。イギリスには、能力的にも政治的意思の点でも、域外での軍事作戦へのコミットメントを可能にする土台が存在している。

ニ.NATO域外活動に対する貢献 近年のイギリスのNATOにおける活動として最も大きな部分を占めたのは、アフガニスタン国際治安支援部隊(ISAF : International Security Assistance Force)への貢献である。ISAFは既に2014年末、13年間に及んだ任務に幕を閉じているが、イギリスは 2001年12月のISAF 創設当初から、主要貢献国として参加し、最初の半年間は初代ISAFの指揮を担当した。ISAFには28カ国の全NATO 加盟国が何らかの貢献を行ったが、他の多くの諸国にとってのアフガニスタン関与が「アメリカとのお付き合い」の意味合いが強い中、イギリスの特徴は、アフガニスタン等 <参考> ISAF(アイサフ)とは アフガニスタン国際治安支援部隊(ISAF)は、アメリカ軍などの攻撃でイスラム原理主義勢力タリバンの政権が崩壊した後、新政権の樹立準備とともに2001年12月に国連安保理決議に従って発足した。当初は有志国の集まりからなる多国籍軍により構成されていたが、後にNATOへ移管された。一時はNATO加盟国を中心に約14万人の兵士が駐留した。治安が一向に好転しない中、ISAFは2014年末、13年間に及んだ任務に幕を閉じ、アフガニスタン政府へ治安権限移譲を行った。それ以降,NATOは戦闘任務から治安維持を支援するミッションへの移行を行い、2020年2月現在、「確固たる支援(RSM)」に従事する約1万7千人の兵力を配備している。

ホ.EUの安全保障政策への関わり 第1項で述べたように、1998年12 月、イギリス・フランス首脳はサン・マロ宣言で、EU独自の軍事能力を保有することに合意し、緊急展開軍の創設を公表した。イギリスが行ったこの選択は明らかに従前の方針を逸脱するものであった。これまでアメリカとの同盟関係(つまりNATO)を重視し、そのためにフランス・ドイツの主導す るWEUに対しても消極的な態度を示し続けてきたイギリスにとって、この宣言は、ブレア首相の労働党政府が統一通貨(ユーロ)への不参加によって後れを取ったEU統合の主導権を回復し、発言力を高めることと引き換えに、安全保障面でのヨーロッパ寄りの転換を図り始めたことを示唆したからである。また、フランスと並び、嘗ての植民地経営などを通じて国外での作戦展開の経験を持つイギリスが、経済面での統合の推進役ではあるものの、国連の平和維持活動を除けば、戦闘行動までも想定する作戦経験に乏しいドイツから、統合の主導権を取り戻す格好の機会と捉えたからと見られる。このように、イギリス・フランスの緊急展開軍創設構想は、米欧関係の文脈だけでは計りきれない複雑なEU内政治を反映した側面も併せ持っていたのである。

(2)フランス イ.ドゴールの外交政策―NATO 軍事機構からの脱退 フランスは、NATOの創設以来の加盟国でありながら、西側陣営の超大国であるアメリカとは一線を画する外交政策を取ってきた。フランスの外交政策を特徴付けるのは、フランス第5共和制の初代大統領であるドゴール(Charles de Gaulle)の外交政策である。彼の一連の政策は ゴーリスム(gaullisme)と呼ばれ、その基調にあるのはフランスの大国意識である。フランスは米ソの二大超大国の従属下に置かれることを峻拒し、特に国防については自国の主権の確保に強く拘った。核兵器(force de frappe)の保有もその現れのひとつである。そしてフランスは米ソによる冷戦の二極構造に反対し、多極的な国際政治秩序を希求した。ゴーリスムの最も顕著な例が、1966 年のNATO 軍事機構からの脱退 である。その背景は、自ら核保有国になったことも踏まえつつ、フランスが統合軍事指揮系統の中で自国の防衛に対する主権を喪失することを嫌ったというのが主たる要因である。また、フランスが冷戦の欧州分断の最前線にはなく、在独米軍が西ドイツに駐留していたため、ドイツに比べて地政学上の切迫性が少なかったことも背景のひとつに挙げられよう。

ロ.NATO軍事機構への復帰 (イ)復帰の背景 冷戦が終結しNATOの政策も変容していくにつれ、NATOと距離を置いてきたフランスの政策も変容することになる。 NATOが集団防衛の機構から、実際に域外で作戦を展開するようになるにつれて、フランスも実質的にNATO の作戦に関与するようになり、NATO の軍事機構には入らずに一線を画するフランスの政策は、実態にそぐわないものになってきた。そして、2007年にサルコジ(Nicolas Sarkozy)が第 5共和制の第6代大統領に就任すると、フランスの NATO 政策は大きく変化した。その端的な表れが、 2009 年のNATO 軍事機構復帰であろう。ただ、軍事機構復帰は、サルコジ大統領の登場によって突然始まったものではない。フランスはシラク政権期に既にNATO軍事機構復帰の意向を示しており、軍事委員会(Military Committee : MC)への復帰を1995年に果たしている。 そして、NATOとは一線を画する立場を政治的にはとりつつも、フランスは1990年代後半からバルカン半島を中心に展開されたNATOの作戦にはほぼ全てに参加し、アメリカ、イギリスに次ぐ積極的な関与を行っている。軍事委員会に復帰したとはいえ、防衛計画委員会( Defense Planning Committee : DPC)には復帰していなかったフランスにとって、1990 代以降におけるNATOの作戦への積極的関与の経験は、フランスが NATOの軍事機構に入っていないことの不利を認識させるとともに、非5条任務においては、NATOの軍事機構の中にあっても自国の自立性がそれほど失われるものではないということも認識させるものであった。即ち、NATOの作戦に参加する時、自立性を保つ一方でNATOの作戦計画策定には関われないことが果たしてフランスの国益にとって有利なのかという疑問を生むこととなった。こうしてフランスは、NATO軍事機構への完全復帰に、NATOの「欧州化」という政策方針だけでなく、NATO の中で積極的に関わることによる具体的国益も考えて完全復帰を考えるようになったのである。

(ロ)復帰の条件 NATO軍事機構脱退は、フランスが防衛政策において他国の従属下におかれることを峻拒してきた方針を最も象徴的に現わすものだったが、その政策を放棄することはフランス外交にとってこれまでの「独立」を放棄するという象徴的な意味を持つ。そこでフランスは、軍事機構の復帰に際し、絶対に譲れない条件として、以下の3つの原則を挙げて国家主権の根幹に関わる部分については自立性を確保しようとした。 第1の原則は、フランスの核戦力の完全な独立である。フランスの核戦力が今後も完全にフランスの統制下に置かれるということである。 第2の原則は、軍事的関与に対する参加の自由の留保である。NATOが軍事作戦を行う際に、その作戦にフランス軍が参加するか否かは完全にフランス政府の判断に任せられるべきという原則であり、自動的にフランス軍の参加が義務付けられてしまうような状況が生じることは復帰後も峻拒するとしている。 第3の原則は、決定の自由であり、フランス軍が平時に恒久的にNATO指揮系統下に置かれることを拒否するというものである。5条事態が適用された際にフランス軍がNATOの統合指揮系統に入るのは当然としても、平時にも指揮系統下に置かれることは拒否するというものである。 実際にフランス軍が自動的に NATOの統合指揮系統下に置かれるのは、加盟国が侵攻を受けた場合の5条事態であり、それ以外の場合には作戦毎に統合指揮系統は作られるものの、それにフランス軍が自動的に入らなければならないというわけではない。一方で、 NATOの軍事機構に入ったことにより、フランスはNATOの意思決定にはより深く関与できるようになるとともに、フランスは NATO内の人事においてもフランス人を送り込むうえで以前より有利な状況を得た。

(ハ)軍事機構復帰の意義と思惑 冷戦後のフランスの同盟政策において一貫しているのが、「欧州化」という考え方であり、欧州の安全保障の「欧州化」、そして NATOの「欧州化」というフランスの野心である。サルコジ政権が従来と大きく異なる点は、これまで「欧州化」は脱アメリカを必然的に意味し、欧州化を進めることはアメリカと距離を置くこと捉えられてきた図式を解体し、欧州(EU)とNATOを補完関係と捉え、欧州による欧州の安全保障を進めることと、大西洋同盟の中で積極的に関与することとを矛盾しないものとし、むしろ相乗的なものとして捉えている点である。フランスは太平洋同盟から一歩距離をおいて枠組みの外からフランスの影響力を維持しようとする戦略から、大西洋同盟の中で積極的に関与することにより枠組みの中でフランスの影響力を高めようとする戦略へと、ドゴール以来の大きな戦略の転換を果たしのである。無論、そのことはフランスが従来の外交的伝統を捨て去って親米へとシフトしたということではない。対米関係を重視してNATOに積極的に関与すると同時に、一方で欧州の安全保障の欧州化」という政策は、依然フランスの安全保障政策の目標の一つとして引き継がれている。その意味では戦略の転換ではあっても、主要な政策目標については大きくは変わっていない。

ハ.マクロン大統領のNATO観 2019年12月、ロンドンでNATO首脳会議が開催されるのを前に、マクロン大統領は、トランプ米大統領が欧州の同盟国に背を向けており、70年の歴史を持つNATOを弱体化させていると指摘。欧州同盟国にとって存続が脅かされる状況が生まれているとの認識を示した。マクロン大統領は11月7日発行の英経済誌エコノミストとのインタビューで、「NATOは現在、脳死状態にある」と言明。シリア北部での米軍撤退やトルコ軍侵攻を例に「米国とNATO諸国は、戦略決定では何も連携していない」と指摘。加盟国に義務付けられた集団的自衛権が機能しているかも「分からない」とした上で、「米国の関わりを考慮してNATOの現実を再検討しなければならない」と表明した。首脳会議では、トルコのエルドアン大統領が「脳死かどうかマクロン大統領こそ調べるべきだ」と反発したほか、トランプ大統領も「NATOに対する侮辱だ」と非難し、首脳間の応酬が続いた。また、会議でトランプ大統領が加盟国に国防費の増額を求め、負担が少ない国には関税の面で制裁措置も辞さない構えを示したのに対し、マクロン大統領は「NATOはお金だけの同盟ではない」と反論し、さまざまな課題での意見の対立も露呈した。 マクロン氏は、EUについても、拡大よりも現加盟国での統合の優先を主張。2019年10月のEU首脳会議で、西バルカン地域の北マケドニア(旧マケドニア)とアルバニアのEU加盟に反対して足並みを乱し、批判を浴びた。最近のマクロン氏の言動を、独自路線で国際社会での地位を確立しようとしたシャルル・ドゴール大統領になぞらえる見方もある。

ニ.EUの安全保障政策への関わり 1998 年のイギリス・フランス首脳によるサン・マロ宣言を契機に、EUの中で構築されてきていたEUの共通安全保障政策であるESDPは、2003年以降、本格的に始動の時期を迎えて実際の作戦を行うようになった。前述したようにフランスは、2003年にはコンゴ民主共和国での「アルテミス作戦」で緊急展開部隊 の枠組国家として主導的な役割を果たした。それ以後、フランスの安全保障政策は次第にESDPへと傾斜していくことになる。シラク政権の第2期(2002〜2007)には、イラクとの開戦をめぐる意見の相違から、 アメリカ・フランス関係は冷却の時期を迎えていた。フランスは、欧州の安全保障の「欧州化」を図るという構想を、NATOではなくESDPに求めた。そしてESDPを集団防衛をも行いうるような機構へと発展させようとする動きの急先鋒となった。ベルギー・ブリュッセルのテルビューレンの森にEUの緊急展開部隊の司令部を設けようとしたことなどは、フランスが安全保障政策においてアメリカと距離を置くために、アメリカの介在しないESDPを敢えて推し進めようとしているとの印象を与えた。アメリカ・フランス関係の悪化も相俟って、「欧州化」の考えは必然的に「反米」ないし「脱米」を意味する もののように捉えられ、NATOとESDPの関係は二項対立のように捉えられてきた。結局シラク政権の間はアメリカ・フランス関係が好転することはなかった。サルコジ政権の発足後、その構図は変わった。サルコジ大統領は、「欧州化」と対米関係の改善の両方を推し進め、二項対立でない形での安全保障政策の改革を行った。シラク政権下で冷却化したアメリカ・フランス関係の改善を果たし、改めてNATOへの完全復帰の方針を鮮明にする一方、EUへのコミットメントも積極的に続け、CFSP(共通外交安全保障政策)やESDPの進展に積極的な役割を果たした。2008年国防白書では、NATOとEU の中で 21カ国がNATOとEU 両方の加盟国であることに言及しつつ、NATOとEU(ESDP)が、これまで往々にして論じられてきた競合の関係ではなく、「補完性 (complementalité)」の関係にあるべきという考え方が強調されている。NATOは加盟国の集団防衛の機関であり、EUは軍事から非軍事まで幅広い能力を備えた機関であると相互を位置付け、NATOとEUの両者が、相互が補完的かつ相互に自立的に、活動することが重要であるという考え方が述べられている。シラク政権時代の「NATOかEUか」という二項対立の構図ではなく、相互の補完的関係を重視した「NATOもEUも」という構図で描かれている。

(3)ドイツ イ.ドイツ再統一を巡るNATOの役割 1989年11月10日、ベルリンの壁の崩壊をもって、ヨーロッパの冷戦は終焉した。50年間、東西ドイツ国境を挟んで対立してきた両ブロックは、敵対者であることをやめた。 1990年9月12日、ドイツ再統一を前提としたドイツ最終規定条約が、第二次世界大戦の連合国の主要4か国アメリカ・イギリス・フランス・ソ連および東西ドイツの代表者により署名された。条約は「2プラス4条約」と呼ばれた。この条約の合意により、4か国はベルリンを含めて、ドイツにおいて保持してきた全ての権利を放棄した。その際、ソ連軍が1994年末までに撤退すること、撤退が完了するまでは、統一ドイツ領内の旧東ドイツ領に外国軍を駐留させたり、軍事活動行ったりしないこと、ソ連軍撤退完了後も、核搭載兵器は持たないことなどを定めていた。東西ドイツの統一は、NATOが存在したからこそ可能であった。 再統一したドイツをどうするかについて、アメリカは、「中立ドイツ」を第二次大戦後一貫して拒絶してきた。ドイツが統一する以上、それが NATOの一部となることは不可避であった。当然これは諸刃の剣であり、統一ドイツの加盟により、NATOはより一層強力になるという議論がある一方、NATOに加盟させることでNATOの脅威となることを防ぐことができるという議論もあった。そして、ゴルバチョフ・ソ連共産党書記長に対して、統一ドイツの力は、それを野放しにするよりは、NATO の中へ置いておいた方が管理しやすいと議論することができた。結局、高額の援助と引き換えに、当時のヘルムート・コール西独首相は、統一ドイツの NATO加盟をゴルバチョフに飲ませることができたのである。 つまり、NATOは「アメリカを引き込み、ロシアを締め出し、ドイツを抑え込む」と言う「反共主義とドイツ封じ込め」の側面を持つ組織なのである。

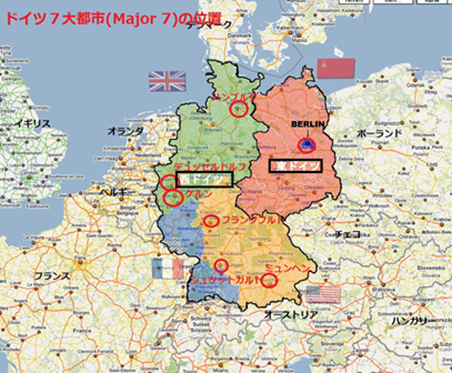

東西ドイツ(4ヶ国が共同管理したベルリンは東ドイツの中央右に位置) ロ.NATOの東方拡大に対するドイツの認識 史上最強の同盟NATOが、冷戦終了後対外的には失業状態に陥り、存在意義を求めたのは、中・東欧諸国との関係であった。 ドイツは、当時、ポーランドを筆頭に、ハンガリーやチェコからなされている拡大要求を積極的に支持した。ドイツにとってNATO拡大支持は、地政学的に必然であった。これまでドイツは、西側同盟の前線の国として、常に大きな危険にさらされてきた。「前方防衛」により、東西独境界線が前線であり、まずそこで核兵器の応酬があると考えられていた。ドイツにとって東方に同盟国を得ることの安全保障上の意味は計り知れなかった。NATO拡大の第一歩は、1994年ブリュッセル首脳会議で、NATOが基本的に加盟にオープンであることを確認し、加盟希望国との新しい関係を築くために、平和のためのパートナーシップ(PfP: Partnership for Peace)が創設された。1999年3 月にNATO50周年記念式典を目前にして、ポーランド・ハンガリー・チェコ3国の、2004年2 月には、バルト3国・ブルガリア・ルーマニア・スロヴァキア・スロヴェニアの加盟が実現するなど、1991年冷戦終了後の新加盟国は14ヶ国となった(2020年現在、全加盟国は30ヶ国)。この間、ドイツは一貫して拡大を支持してきたものの、拡大が東方へ進むほど、ドイツの政権は慎重になっていった。ひとつには それは、ドイツ領の安全保障に直接影響しない領域に入っていったためであり、またもうひとつには、加盟国がロシアに近づくにつれ、ロシア側が次第に拒絶反応を示すようになっていったからであった。ドイツは、一方で同盟が提供する安全保障を享受しつつも、ロシアとの関係を悪化させることを与野党を問わず望まなかった。歴史的な独ロ関係の歴史、ある種の文化的親近感、エネルギー資源面での依存、そして、地域安全保障はロシアとの協調なしには得られないという思いから、ドイツはロシアの感情に非常に敏感になっていた。アメリカのブッシュ政権は、そのような配慮には無頓着であり、それはアメリカ・ドイツ間の関係改善への障害のひとつにもなっていた。同政権がチェコとポーランドに ミサイル・ディフェンスの展開を計画したことにも、ドイツはとても批判的であった。

ハ.NATO域外活動に対する係わり (イ)バルカン紛争と危機管理・平和維持 ドイツが戦後加盟してきたECやNATOという国際組織が、バルカン紛争へ関わりを強めていくにつれ、これらの組織の加盟国として、ドイツがどのような形で関与していくかが問われるようになった。これまでも、ドイツ連邦軍は人道援助活動に海外へ派遣されたことはあったが、軍事活動への参加はなかった。連邦軍は、あくまでドイツ領土の防衛を目的とされて作られた軍隊であり、それが域外で活動することには野党にも連立与党の一部にも強い抵抗感があった。与野党共に、国連の平和活動の必要性は認めていたし、EU、WEU、NATO が域外活動を展開しているのに、ドイツとして全く参加しないというのは、パートナーとしての信頼性の根幹に関わる問題だと感じていた。その後ドイツは、 徐々にバルカン半島における活動の領域を拡げていった。その後、ドイツはクロアチア、ボスニア=ヘルツェゴヴィナなどで平和維持活動の経験を積み、海外に展開している兵員数も90 年代後半に1万人を超え、新時代の要請に立派に答えているように見受けられた。 90年代後半、ドイツはあたかもすっかり「普通の国」、少なくともヨーロッパ水準で「普通の国」になったようであった。

(ロ)イラク紛争に対するドイツの姿勢 2001年9月11日のテロが起こったとき、ヨーロッパ各国は久々にアメリカとの連帯感で一つになった。シュレーダー独首相も、アメリカに対して「無制限の連帯」を表明し、「不朽の自由」作戦(OEF: Operation Enduring Freedom) に参加する決議を、首相としての信任をかけて議会を通した。しかし、ヨーロッパ各国の熱意は空回りし、アメリカはアフガニスタン戦争を完全にNATOの機構外で戦った。 ドイツの行動が一変したのが、2003年、ブッシュ政権が、イラクが大量破壊兵器を保持しているとして空爆および地上軍によって侵攻し、サダム・フセイン政権を倒壊させたイラク戦争である。アメリカは国連安保理決議に基づかず、「テロとの戦争」の一環として、イギリスなどの「有志同盟」による軍事行動としてこの戦争を実行した。アメリカの対イラク戦に対して、公然と反旗を翻したのが、ドイツのシュレーダー首相であった。イラク戦争はドイツや西欧諸国の市民の目からは正当な戦争と見られていなかった。あからさまな石油狙いの、覇権的介入だと思われていた。ドイツ国内では、イラク戦争反対は支持率獲得の切り札となったが、実はヨーロッパの中は割れていた。ロシアの脅威再来に備えてアメリカとの同盟に入ったかつてのワルシャワ条約機構の諸国は、多少の疑義があろうとも、何はともあれアメリカの側にいることを選んだ。結果としてヨーロッパの中は、反戦派と戦争肯定派に割れ、かつてないほどの分断をさらした。

(ハ)アフガニスタン派兵 アメリカとの関係修復のため、NATOが下した決断のうち、最も大きかったのは、NATOがアフガニスタンに展開しているISAFの指揮を担うことであった。 2005-06 年から南部や東部で、タリバンが勢力を盛り返し、急速に治安が悪化し、ISAF軍の犠牲者が急増した。これを受けてアメリカは、各国に南部の兵力増派に協力するようくり返し要請した。米軍の要請に応じたのは、カナダ、オーストラリア、オランダだった。これに対し、やり玉に挙げられたのがドイツであった。ドイツは 94年7月の憲法裁判所判決の後、徐々に活動規模と領域を拡げてきた。ESDPの枠内で、コンゴの選挙の際に連邦軍を送ったりもした。しかし、コソボ空爆を除いて、真に「戦闘」と言える活動には、まだ参加したことがなかった。 北部に地方復興チーム(Provincial Reconstruction Team:PRT )を展開し、4000人の兵士を派遣していた独軍は、1年ごとに更新される議会のマンデートに拘束されていた。ここで許容されていないことは、することができなかった。このことを理由に、ドイツ連邦軍は南部へ展開してタリバンとの戦闘に参加することを拒み続けた。「同盟の一員」としての責務を果たすためにバルカンへ積極的に出て行ったとき、任務は平和構築であり、復興のための協力であった。しかし、今回は実際に生死をかけて戦うことが要請された。これは、ドイツ人が考えるアフガニスタンへの協力とは違っていた。 「ドイツ人は殺すことを学ばねばならない」、「ISAF とは、I saw Americans fightの略語だ」などと揶揄されたが、ドイツは動かなかった。 ドイツはずっと「包括的アプローチ」を求めており、平和は武器のみでは達成されない、真に必要なのは、農業を再生し、インフラを整備し、雇用を創出し、タリバンに頼らなくても将来が描けるような状況に住民をしてやることだ、という考えがあった。いたずらに軍事力を使っても、反感が強まるばかりで、かえってタリバンの志望者を増やしている、というのがドイツの考え方であった。

ニ.在独米軍 (イ)在独米軍の削減問題 本年(2020年)7月29日、エスパー米国防長官は、トランプ大統領の意向に従い、ドイツ駐留米軍を現在の36,000人から24,000人に減らす計画を発表した。削減される12,000人のうち、6,400人はアメリカへ帰還させ、5,600人は欧州域内に再配置するという。エスパー長官は、在独米軍を削減するものの、2014年にクリミア半島を併合したロシアに対するNATOの取り組みを損ねない形で実施すると説明した。一部は黒海周辺地域に再配置されるほか、一部はイタリアに恒久的に再配置される可能性がある。在独米軍の司令部もシュツットガルトからベルギー・モンスへ移転する。 トランプ大統領は、かねてよりドイツはNATOの防衛支出目標を達成していないと非難し、今年⒍月には在独米軍の規模を約3割削減する意向を表明していた。在独米軍は冷戦時代以来、ソ連の脅威に最前線で対峙し、欧州を防衛する役割を果たしてきた。現在も、ドイツは、欧州や中東、アフリカでの米軍作戦の指揮や後方支援を行う拠点となっている。メルケル独首相はその役割を果たしていると強調しトランプ大統領を批判している。問題なのは、トランプ大統領が削減に関しドイツと事前に協議し、戦略を綿密に練った形跡が見られないことだ。トランプ氏の衝動的な決断で集団防衛体制の信頼性が揺らぎ、今回の再編がロシアに対する抑止力の低下や、中東情勢の一層の不安定化につながらないかが懸念される。

(ロ)アメリカの在欧戦術核 冷戦期、欧州に存在したアメリカの戦術核は6,000〜7,000 発と言われているが、1991年9月、ブッシュ米大統領が非戦略核の大幅削減を表明して以降、その大部分が撤去された。ギリシャからは2001年に、イギリスからも2008年にすべてが撤去され、現在、NATO加盟国の配備先は、ベルギー、オランダ、ドイツ、イタリア及びトルコの5ヶ国で、推定200発前後のB61戦術核爆弾(*)が存在している模様だ。冷戦崩壊と共に戦術核は存在根拠を失い、NATO核戦力の完全撤去は「時間の問題」と見られていたが、2010年11月19日、ポルトガルのリスボンで開かれたNATO首脳会議で採択された最新の新戦略概念では、「核兵器が存在する限り、核兵器と通常兵器による抑止力を戦略の基礎に置く」とし、戦術核の継続配備を認めた。 ドイツには、ケルン南方のビュッヘル(Büchel)空軍基地に10-20 個の戦術核が残されていると言われている。これらの運搬手段として、トルネードJBG33 戦闘機があてられている。本年(2020年)4月21日、ドイツ国防省は、老朽化で2030年に運用が終了するトーネード戦闘機の後継機として、欧州共同開発戦闘機「ユーロファイター」93機と共に、アメリカ製F/A-18E戦闘機45機(うち15機が派生型のEA-18G電子戦機)を購入する方針を示した。トーネード1機種の後継に2機種を購入するのは、そうせざるを得ない事情があったからで、それはドイツがアメリカと核兵器シェアリングを行っており、更新されるトーネード戦闘機がB61による核攻撃任務を担っていたことが大きく影響している。ドイツが新たに購入する計138機の戦闘機のうち、ユーロファイター×93機は国内産業保護が目的、F/A-18E×30機は核攻撃用、EA-18G×15機は電子戦用及び核攻撃機の支援が目的とされる。実はドイツ空軍はF-35戦闘機を欲しがっていた。今すぐ調達できるステルス戦闘機はF-35しかなく、またF-35は、近い将来B61の運用能力が与えられる予定で、隠密に侵入できるステルス戦闘機は核攻撃任務の観点からも理想的な機種だった。しかしドイツ政府はフランスと新型ステルス戦闘機FCAS(Future Combat Air System)の共同開発計画があるためF-35を断念せざるを得なかった。しかし、FCASの実戦配備の予定は2040年で、2030年までに退役するトーネード戦闘機の後継には間に合わない。そこでドイツで既に製造・配備しているユーロファイターを繋ぎとして買い足すことにしたわけである。しかし、ここで重大な問題が発生した。ユーロファイターには核攻撃能力が付与されておらず、今から火器管制システムに核攻撃能力を付加しようとしたらトーネードを更新する時期までに改修が間に合わないことが判明したのである。ドイツ政府は、アメリカとの核兵器シェアリングを維持するための「核攻撃機」を購入する決断を迫られたが、選択肢はアメリカ製戦闘機以外になく、結局F/A-18Eを購入せざるを得なかった。F/A-18Eの他にF-35やF-15Eなどの選択肢もあったが、FCAS開発計画との兼ね合いで、隠密侵入に最適なステルス戦闘機F-35が選べない以上、強力な電波妨害で敵レーダーを封じ込める電子戦機の支援が必要なため、派生型にEA-18G電子戦機を持つF/A-18Eを選ばざるを得なかった。 (*) 在欧戦術核 アメリカの「B61」は、自前の推進力を持たない重力爆弾で、威力が0.3〜170キロトンの幅で調節できるのが特徴。F-16やトーネード戦闘機に搭載する。ICBMなどに搭載される「戦略核」に対し「戦術核」と呼ばれる。NATO加盟国へのアメリカの核配備は1954年の英国が最初である。その後、核地雷、核砲弾、短距離弾道ミサイルなど多様な核兵器が持ち込まれ、ピーク時の1971年には推定7300個され、米欧の集団防衛戦略に組み込まれていた。

|

|

3.イギリスのEU離脱が欧州の安全保障に及ぼす影響 (1)NATOへの影響 アメリカには及ぶべくもないが、欧州では最大の軍事力を有するイギリス は、米欧を橋渡しする重要な存在だが、そのイギリスがEUから離脱することで、NATOの結束力も低下し、ロシアにとっては好都合な状況になるのではないかと言う識者がいる。一方、EU離脱後もイギリスの一貫してNATOを重視する姿勢は変わらず、逆にNATOでの存在感を強めるのではないかという見方もある。2016年⒍月のイギリス国民投票直後の7月8日に開催されたNATO首脳会談では、ロシアに対する抑止力を強めるため、バルト3国やポーランドに4,000人規模の部隊を新たに配置することが決定されたが、このNATO首脳会談へ最後の参加となったキャメロン英首相は、EU離脱後もイギリスのNATOへの貢献は変わらないとアピールした。その方針は現政権にも引き継がれていると思われる。結論から言うと、イギリスはEUからは離脱するが、NATOを離脱するわけではない。イギリス政府が言うように、ブレグジットは、イギリスが、欧州防衛・安全保障の中核で有り続けているNATOのメンバーであることやその役割に直接影響は与えないだろう。専門家達も、ブレグジットは、NATOにおけるイギリスの軍事力や地位を減ずるものではないと主張している。前英陸軍のトップ、マイクジャクソン大将は、「イギリスの軍事力の特質は、(EUではなく)NATOの要求に応じるものだ。イギリスがEUを離脱することのインパクトは、軍事問題よりもどちらかと言うと治安や司法の問題にある。」と言う。

(2)EUの安全保障政策への影響 EUは、CSDPの枠組みの下で、軍事オペレーション及び文民ミッションを2003年から実働させている。既に述べたように、CSDPの前身である欧州安全保障・防衛政策(ESDP)は、1998年のイギリス・フランス間のサン・マロ首脳会議で生まれたものであり、イギリスは勿論、CSDPを通じてEUの安全保障・防衛イニシアチブに参加している。ただ、イギリスは ただ、EU内で最も強い軍事力の1つを失うことは、EUの防衛政策にとって何でもないと言うわけにはいかないであろう。イギリスは、フランスと共に、核抑止力を含む全カテゴリーの軍事力を有しているわずか2つの加盟国のうちの1つであり、国内総生産の2%を国防費とするNATO目標を満たしているほんの6つの加盟国のうちの1つである。イギリスはまた国連安全保障理事会の常任理事国の地位を保持し、EU内では最大の軍事予算を持っている。本年3月から始まった「双方の将来関係に関する交渉」は、扱う主題に基づき11の分科会で協議されているが、EU側が含めるべきとしていた「外交政策、安全保障、防衛における協力」は、イギリス政府の提案により交渉主題からは切り離されている。外交・安全保障はイギリスが交渉力を持つ分野とされており、今後イギリスがいつどんな形でこの問題を交渉に絡めて来るかが注目される。

(3) フランスの「欧州軍」構想に弾みを付けるか?EUの共通安全保障・防衛政策(CSDP)のもと、EUが独自にEU加盟国の領域に対する侵略を排除しうる常設の軍事能力の保有することができれば「欧州軍」も考えられるが、現況では全く非現実的である。マクロン大統領の言う欧州軍とはどういうものか不明だが、例えば2003年に創設が合意されたEU緊急展開軍を常設の領域防衛部隊に改編できるだろうか?先にも述べたとおり、サン・マロ宣言で英仏首脳は、EUに独自の軍事機能を付与する意向を表明するとともに、英仏軍を主力とする緊急展開軍の創設に同意した。しかし、この部隊はその名が示す通り常設軍ではなく、またNATOが本来的に負っているような領域防衛組織でもない。そのミッションは、人道・救難活動や平和維持活動、あるいは、危機管理を目的とする戦闘行動といった限定的なものである。メルケル独首相は、マクロン氏の「欧州軍」構想は完全な幻想だと思っている。EUがNATOに取って代わることは当面出来ないし、出来たとしても15〜20年かかる。メルケル氏が考えているのは、NATOの欧州側の支柱を強くすることだ。

(4)EU単一市場からの離脱はイギリスの防衛産業への影響が大 より大きな影響はイギリス の防衛産業が蒙る。イギリスがEUから離脱し、EU単一市場から離れれば、イギリス企業は、欧州防衛プロジェクトに参加したり、EU が設けている多種多様なEU基金にアクセスすることがずっと難しくなるであろう。また、EU加盟各国は、防衛技術の研究や統合遠征軍の展開などを含む多くの防衛関連事項を協同して行っているが、こうしたプログラムへのイギリスの関与は、ブレグジットにより影響を受けることになる。

(5)EU加盟国との二国間協定が安全保障・防衛対策に寄与 イギリスは、CSDPメカニズムに寄らなくても、欧州域内外における 安全保障・防衛対策に寄与し影響を与えることができる他の方法がある。これには、NATO、欧州安全保障協力機構(OSCE)を通じての他、EU加盟国との二国間協定が含まれる。 イギリスは、フランス及びポーランドを含むEU加盟国の個々と2国間協定を締結している。フランス国際関係研究所(IFRI)の専門家は、「防衛協力に関する限りイギリスのEU離脱は、双方の関係の終わりを意味するものではない。EU本体との協力以上に、二国間協力は必須であり続けるであろう」と言う。安全保障・防衛政策を実施する実質的権限を持つのはEUと言う組織ではなく加盟各国である。例えば部隊を派遣するか否かについてEUレベルで決定が求められる時、それには加盟国代表の満場一致を必要とする。どの加盟国も決定に拒否権を行使できる。そこで二国間協力が効力を発揮する。特に、イギリス・フランス間で2010年11月に締結されたランカスターハウス条約は、共同統合遠征軍・共同海上任務部隊の展開、及び共同の軍事訓練プログラムなど英仏二国間の防衛協力を前例のないレベルまで導いたと言う。この協定は、2020年をめどに兵器や空母の共有,遠征部隊5000人の派遣をうたった画期的とされる安保条約である。これは1904年ドイツの台頭を前に成立した英仏協商の現代版である。

(6) EUのガリレオ衛星プロジェクトから除外ブレクジットの直接的な影響として、EU欧州委員会の官僚たちは、EUのガリレオ衛星プロジェクト(欧州版GPS測位システム)からイギリスを除外しようとしている。 イギリスは、EUのガリレオ開発予算の12%に相当する12億ポンド(10億ユーロ:約1700億円)を拠出している。離脱後はEU域外国となるため、民生利用は可能だが、警察や救命救急、国境警備など安全保障に関わる政府専用サービスの設計・開発から締め出される。イギリスは離脱交渉で開発への参加継続を要請したが、EU側は首を縦に振らなかった。 欧州委員会は2018年4月にイギリス大使に、突然ガリレオ計画へのイギリスの参画を終了すると伝えた。イギリスの閣僚は、イギリスが支出している12億ポンドの返済を要求した。タイムズ紙によれば、イギリスがガリレオ開発から完全に脱退する場合、イギリスへ資金の払い戻しが必要になり、EUにとっても計画の資金調達に大打撃となる。メイ前政権は、EU離脱に伴い、2018年12月1日にガリレオ計画からも離脱し、独自の衛星測位システムを構築する方針を発表した。メイ首相は「軍を不確かなシステムに依存させるわけにはいかない。(EUの)締め出し決定を踏まえると、代替案を模索するのが正解だ」と説明した。ただ、自前のシステム開発費は40億ポンド(約5800億円)前後に上る見込みで、本年(2020年)6月20日、予算の縮小が検討されていることをファイナンシャル・タイムズ紙が報じた。同紙によると、予算縮小後の計画として、今年3月に破産申請をした衛星通信事業を行うOneWeb(ワンウェブ)の衛星を利用することが検討されているようだ。イギリスのガリレオ計画からの離脱は、ブレグジットが宇宙産業に大きく影響したケースの一つ。軍事や安全保障にも関わる、測位衛星システムプロジェクトに参加する国につきまとうリスクだと言えよう。本年3月から始まった「将来関係に関する交渉」のEUの指令書案には、イギリスがお返しに自身の航法衛星システムへのEUのアクセスを許す場合に限り、イギリスがEUのガリレオ衛星計画にアクセスすることが出来ることを示唆している。

* ガリレオ衛星プロジェクト(欧州版GPS測位システム)とは ガリレオはEUによる全地球航法衛星システムである。高度約24000kmの上空に30機の航法衛星を運用することを予定している。民間主体としては初の衛星航法システムであり、EUはアメリカ国防省が運営するGPSのように、軍事上の理由によるサービスの劣化及び中断を避けられる利点があるとコメントしている。さらに、測位にかかる時間が短縮され、GPSの数メートルに比べて1メートルまで精度を向上できる。 2016年12月から初期サービスを開始し、2020年に本格的なサービスが開始される予定である。2019年5月現在までに計画の30機中26機が打ち上げられ、22機が運用中、2機が使用不能、2機がテスト状態にある。残りの4機は2021年までに打ち上げられる予定である。無料で利用できるアメリカのGPSに対し、莫大な費用を投資し有料での活用を予定しているガリレオの採算性を疑問視する意見も多い。当初の事業費は36億ユーロないし38億ユーロと見込まれており、うち民間企業が24億ユーロを負担する予定だったが、2007年に共同事業体が解散し計画の中止が検討された。2007年5月にEUは公的資金で全額を肩代わりすることを決定し11月に承認された。EUが独自の衛星システムの構築に着手した背景には、EUの単一市場の運営に必要な統合された輸送システムを支える独自の機能を持つことにより安全な誘導サービスや救難サービスを提供する必要があったことが挙げられるが、同時に、EUはアメリカのGPSに対し、 EU自らが管理できないシステムでは主権と安全を損なう恐れが生ずることなどを早くから指摘していた。航空機製造分野でアメリカとの熾烈な競争を展開するEUは、その安全航行に欠かせない最先端技術分野である測位衛星システムにおいても、アメリカとの競争関係に入ることを決断したのである。このEUの動きに対し、GPSとの重複や米軍及びNATOが軍事用に使用する信号周波数との競合を懸念するとともに、テロ組織やテロ支援国家がガリレオシステムを秘密裡に使用するといったセキュリティ上の危険を掲げたアメリカは、91年末にはその中止を求める書簡をEU諸国に送付していた。

(7)「帝国の復活」を指向? ブレグジットは、イギリスが、EUによる主権への規制に反旗を翻し、伝統的なバランス・オブ・パワー(勢力均衡)戦略へ立ち返ることを意味すると言う識者もいる。 バランス・オブ・パワーはイギリスの国家理性(*)の中核的要素だが、その戦略は、欧州にとどまらず、グローバルな視角を持つようになるはずである。イギリスとアメリカの「特別な関係」は深化し、「アングロサクソン連合」として相互補完関係が強まるからだ。アメリカは基本的に、イギリスという有力な同調者を必要としており、EUを離脱したイギリスはそうした役割をさらに強く演じることになる。さらにイギリスは、アメリカとの関係強化に軸足を置きつつ、イギリス連邦という大英帝国の遺産を活用し、グローバルなネットワークを再構築する構想も温めている。ブレグジットには、「帝国の復活」というベクトルも秘められていると見るべきだと言う見方だ。 ジョンソン首相は昨年7月25日、首相就任後の初めての議会演説で、EUを離脱することで英国の統一と再活性化を図り、英国を世界一の国にすると表明した。確かにこの見方に通じるものがある。 (*)国家理性 フランス語レーゾン・デタ (raison d'État)の日本語訳。国是とも。国家の存在を至上のものとし、すべてのものが国家の維持・強化を図ることに従属するとした国家行動の基本法則・基準。ルネサンス期のイタリアの都市国家に生まれ、近代ヨーロッパに広まった。のち国際政治における勢力均衡、パワー・ポリティクスという概念の原理ともなった。

|

|

結びにー日本の安全保障に与える影響 (1)NATOの変容が及ぼす影響 欧州における安全保障構造の再編問題は、我が国を取り巻く東アジアの戦略環境にも影響を及ぼし始めている。今日、 NATOの東方拡大を危惧するロシアは軍事戦略的な観点から二正面作戦を回避するために、またこれに付随して、一極支配を狙う米国に対抗するための多極化世界の構築を目指して、さらには、イスラム勢力の台頭が著しい中央アジア地域の安定を図るために、嘗ての敵である中国への接近を強めている。 両国の関係強化は、ロシアとしては外貨獲得の、中国にとっては軍事力の近代化の手段として、ロシア製兵器の対中移転の強化へと発展している。 北方の守りから解放された中国が東方や南方に目を向け、これが同国の軍事力強化の趨勢と相俟って、我が国を取り巻く戦略環境の不透明感を増してゆくことは明らかである。このように、欧州の安全保障環境の変化は、ロシアを媒介とする戦略連鎖を形成し、東アジアの安全保障にも影響をもたらしている。

(2)EU と中国の接近が及ぼす影響国際政治のメイン・プレーヤーとして復活する過程でアメリカとの距離を措き始めたEUに中国が接近していることが、我が国の安全保障に影響を与えようとしている。 ● 我が国が警戒すべき第1点は、イギリスのブレグジットの後に懸念されるEUの対中武器禁輸解除問題の行方である。ブレグジットは中国にとってチャンスである。

● 我が国が留意すべき第二点目は、「軍民融合」と密接に関連した「中国製造2025」に対する欧米諸国と日本の危機認識の乖離である。「中国製造2025 (Made in China 2025:MiC2025」と「一帯一路」の連携について日本は安全保障の面からもみる必要がある。現在展開されている米中経済対立の根底には、「中国製造2025」による技術覇権を巡るせめぎ合いがあり、日米欧が協力して対中IT技術流出防止を図ることが求められている。2015年に中国政府が発表した「中国製造2025」とは、第1段階の2025年までに中国が「世界の製造強国入り」を果たし、第2段階の2035年までに中国の製造業レベルを世界の製造強国陣営の中位へ押し上げ、第3段階の2045年に中国が「製造強国のトップ」になるという戦略構想である。この構想の中核は、(1)イノベーション力の向上、(2)デジタル化、(3)国産化率の向上の3点である。そこで、欧米日企業への提携・連携やM&A(合併・買収)などを活発に行い、先端科学技術を取得しているのである。 中国企業によるEU内の先端技術関連企業への投資の急増に対して懸念が高まるなか、昨年フランスやドイツやイタリアが規制強化へ動いた。しかし、一帯一路構想に期待するギリシャとチェコが反対し、法案成立には至らなかった。中国の「一帯一路」構想は、経済のみならず軍事、デジタル、宇宙回廊、衛星、サイバーなどの戦略までをも含んでいることに留意する必要がある。

● 日本が警戒すべき第3点目として、中国と欧州を結ぶ航路として注目されている「北極海航路=氷のシルクロード」構想の展開が日本の安全保障へ及ぼす影響である。2017年6月、中国は、「一帯一路建設海上協力構想」を発表し、海のシルクロードにおける3つの重点建設ルートとして、(1)中国−インドシナ半島経済回廊−南シナ海−インド洋、(2)中国−オセアニア−南太平洋、(3)中国−北極海−ヨーロッパの3ルートを示した。「氷のシルクロード」には、航路短縮やエネルギー資源の戦略に加え、アメリカのミサイル防衛(MD)への対応も関係がある。軍事現代化を進める中国の「氷のシルクロード」戦略には、資源や航路短縮などの開発や経済を超えた軍事領域のねらいもあることに警戒しなければならない。北極海に面していない中国の「氷のシルクロード」は、北朝鮮の羅津(ラジン)港や清津(チョンジン)港を使って津軽海峡や宗谷海峡を通り、北極海へ向かうことになる。新潟や北海道(今後は青森での動向も注視されよう)で近年急速に進めている「中国資本による合法的な動向」に、中国の北極圏戦略に繋がる日本海ルート構築戦略への対応を考えなければならない。 以上

************* 松井君の部屋へ************* *************ホームページへ*************

|